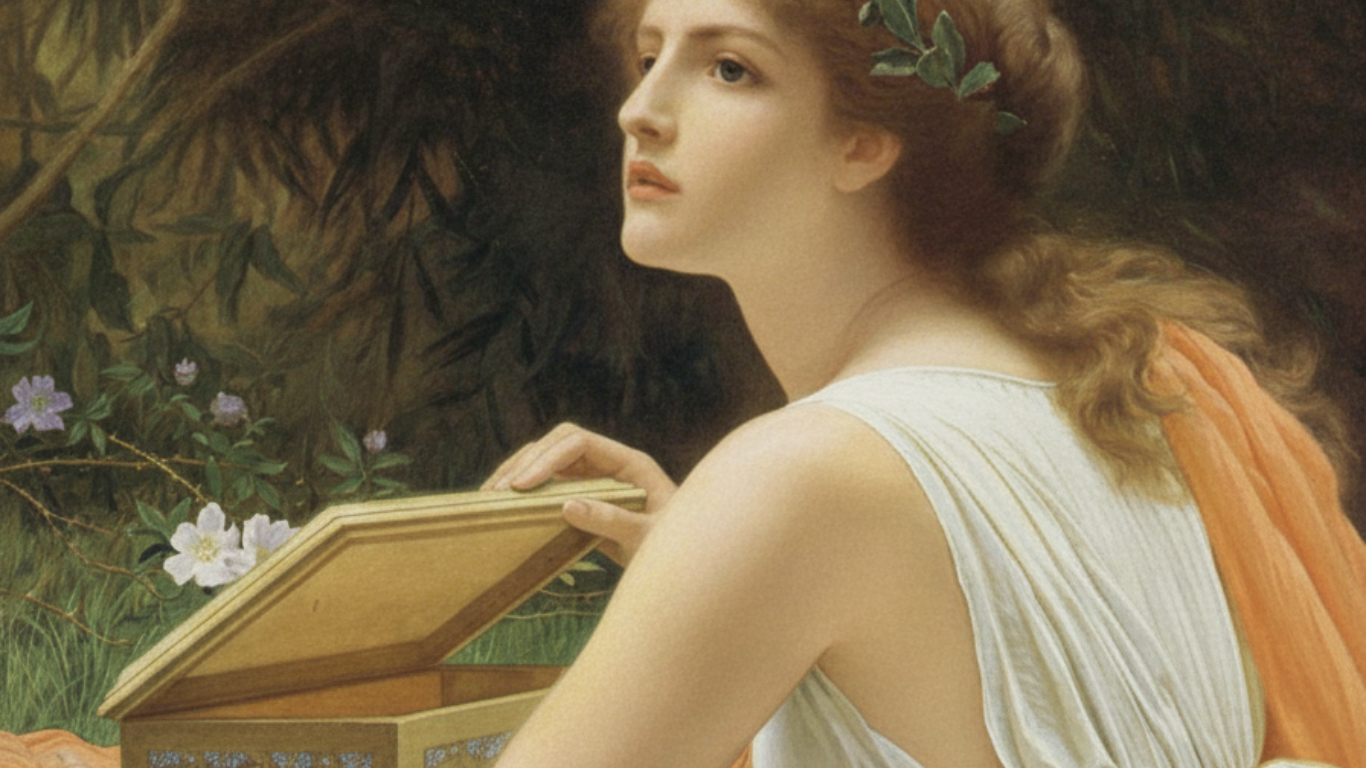

Die Büchse der Pandora oder das „schöne Übel“

Auf Geheiß des Göttervaters Zeus wird Pandora von Hephaistos aus Lehm geschaffen, um Rache für den Diebstahl des Feuers durch Prometheus zu nehmen. Pandora erhält zu diesem Zweck eine Büchse, die alle Übel der Welt sowie die Hoffnung enthält mit dem Auftrag, sie den Menschen zu schenken. Pandora wird von den Göttern mit vielen Gaben wie Schönheit, musikalischem Talent, Geschicklichkeit, Neugier und Übermut ausgestattet:

- Aphrodite schenkt ihr zudem holdseligen Liebreiz,

- Athene schmückt sie mit Blumen,

- Hermes verleiht ihr eine bezaubernde Sprache und gibt ihr schließlich den Namen Pandora, die

„Allbeschenkte“.

Hermes bringt Pandora zu Epimetheus, dem Bruder des Prometheus. Prometheus als der vorher Denkende warnt ihn davor, Geschenke von Zeus anzunehmen. Doch Epimetheus als der nachher Denkende ignoriert die Warnung und heiratet Pandora. Sie öffnet die Büchse. Daraufhin entweichen aus ihr alle Laster und Untugenden. Zuvor kannte die Menschheit keine Übel, Mühen oder Krankheiten und auch nicht den Tod. Bevor auch die Hoffnung aus der Büchse entweichen kann, wird diese wieder geschlossen.

Diesen Mythos aus dem 7. Jh. v. Chr. gibt es in vielen verschiedenen Versionen und Rezeptionen bis heute und er gibt noch immer Anlass zu Diskussion und Spekulation. Allgemein anerkannt ist, dass die Büchse – aufgrund eines Übersetzungsfehlers – eigentlich ein Vorratskrug war. „Pithos“ statt „Pyxís“. Aber dies ist wohl für die Interpretation nicht relevant.

Prometheus hatte den Menschen aus dem Himmel das Feuer gebracht. Damit war symbolisch der geistige Funke gemeint, die unsterbliche Seele. Vorher hatten die Menschen in einem Paradies der Einheit gelebt. Nun aber kommt aus evolutionärer Notwendigkeit die Dualität in die Welt: Es entsteht Geist und Materie, männlich und weiblich, Gut und Böse, Gesundheit und Krankheit innerhalb der Einheit des Seins. Pandora mit ihrer Büchse ist nur das Sinnbild für diese Teilung. Danach besaßen die Menschen „Prometheia“: Sie sind zu Kindern der Sorge geworden, jedoch auch zu Wesen der Voraussicht und Klugheit. Der Funke führte zu Kultur und Zivilisation, brachte auch den physischen Tod, verlieh aber im Gegenzug geistige Unsterblichkeit. Mit dem Feuer ist jedenfalls nicht das physische Feuer gemeint und auch nicht nur das Feuer der Technologie, wie es z. B. Peter Sloterdijk interpretiert.

Nun soll aber die Hoffnung einzig und allein in dem Vorratsgefäß der Pandora verblieben sein. Aber tatsächlich gibt es die Hoffnung in der Welt. In allen Kulturen und Zeiten wird und wurde gehofft. Eine Interpretationsmöglichkeit geht also dahin, dass aufgrund des Verbleibens in der Büchse die Hoffnung allen Menschen gleichermaßen helfend zur Verfügung steht und niemandem vorenthalten oder

vorbehalten ist.

Ein anderes Verständnis ergibt sich, wenn wir uns den altgriechischen Begriff für Hoffnung „Elpis“ genauer betrachten. Sie war weder die kleine oder gar die blinde Hoffnung, auch nicht die große (christliche) Hoffnung auf Erlösung am Ende der Welt. Sie meinte die klare Aussicht und Erwartung einer Zukunft/einer Folge – egal, ob positiv oder negativ. Man kann dies als Bewusstsein verstehen, dass all unsere Handlungen, Gedanken oder Gefühle eine Antwort des Lebens einfordern und auch erhalten. Es ist das Prinzip der Verantwortung, ähnlich dem Karma der hinduistischen und buddhistischen Philosophien.

Wenn wir heute in die Welt schauen, so liegt die Vermutung nahe, dass wir die Verantwortung für unser Tun nicht wirklich wahrgenommen haben, dass wir uns der Folgen unserer Handlungen nicht wirklich bewusst sind. Ist dieses Verantwortungsbewusstsein in der Büchse der Pandora verborgen geblieben? Sollten wir die Büchse nochmals öffnen, die Verantwortung herauslassen, damit wir es besser machen können?

Aischylos schrieb im 5. Jh. v. Chr. am Ende seiner Pandora-Erzählung: „Erkennt euch selbst, ihr Menschen mit Prometheia. Gestaltet euch zu neuer Art um. Bleibet ruhig und enthaltet euch ganz des Trotzes. (Hybris, Anmaßung gegenüber den Göttern und dem Naturgesetz, war die schlimmste Verfehlung im altgriechischen Moralkodex, Anm. d. Red.) Und schließlich: Die Taten, nicht Worte überzeugen.“

Es ist also nie zu spät – denn die Hoffnung stirbt zuletzt!

Dieser Artikel wurde in der Ausgabe Nr. 175 des Magazins Abenteuer Philosophie veröffentlicht.